The Offspring au Centre Bell | Entre mémoire punk et show à l’américaine

La dernière fois que j’ai vu The Offspring, c’était le 21 avril 1995, en pleine tournée Smash. J’étais là au moment précis où le groupe sortait de l’underground pour exploser à l’international, franchir les frontières américaines et devenir un phénomène mondial. Beaucoup pensent encore que Smash (1994) est leur premier album. C’est faux. Avant ce succès massif, le groupe avait déjà posé des bases solides avec deux albums et un EP marquant, Baghdad (1991), qui témoigne d’une identité déjà affirmée.

Revenir les voir en 2026 à Montréal, aux côtés de Bad Religion, ne pouvait donc pas être un simple concert nostalgique. Il y avait quelque chose de plus profond, presque générationnel. Derrière cette affiche, il y avait une histoire commune. Les deux groupes sont intimement liés par Epitaph Records, le label fondé par Brett Gurewitz, guitariste de Bad Religion. Epitaph, c’est bien plus qu’un label : c’est une colonne vertébrale du punk des années 90, un point de ralliement pour toute une scène — NOFX, Pennywise, Millencolin, Converge — une vision du monde et de la musique. Et ce soir-là, cette histoire semblait se reconnecter, comme si tout un pan du punk reprenait vie sous nos yeux.

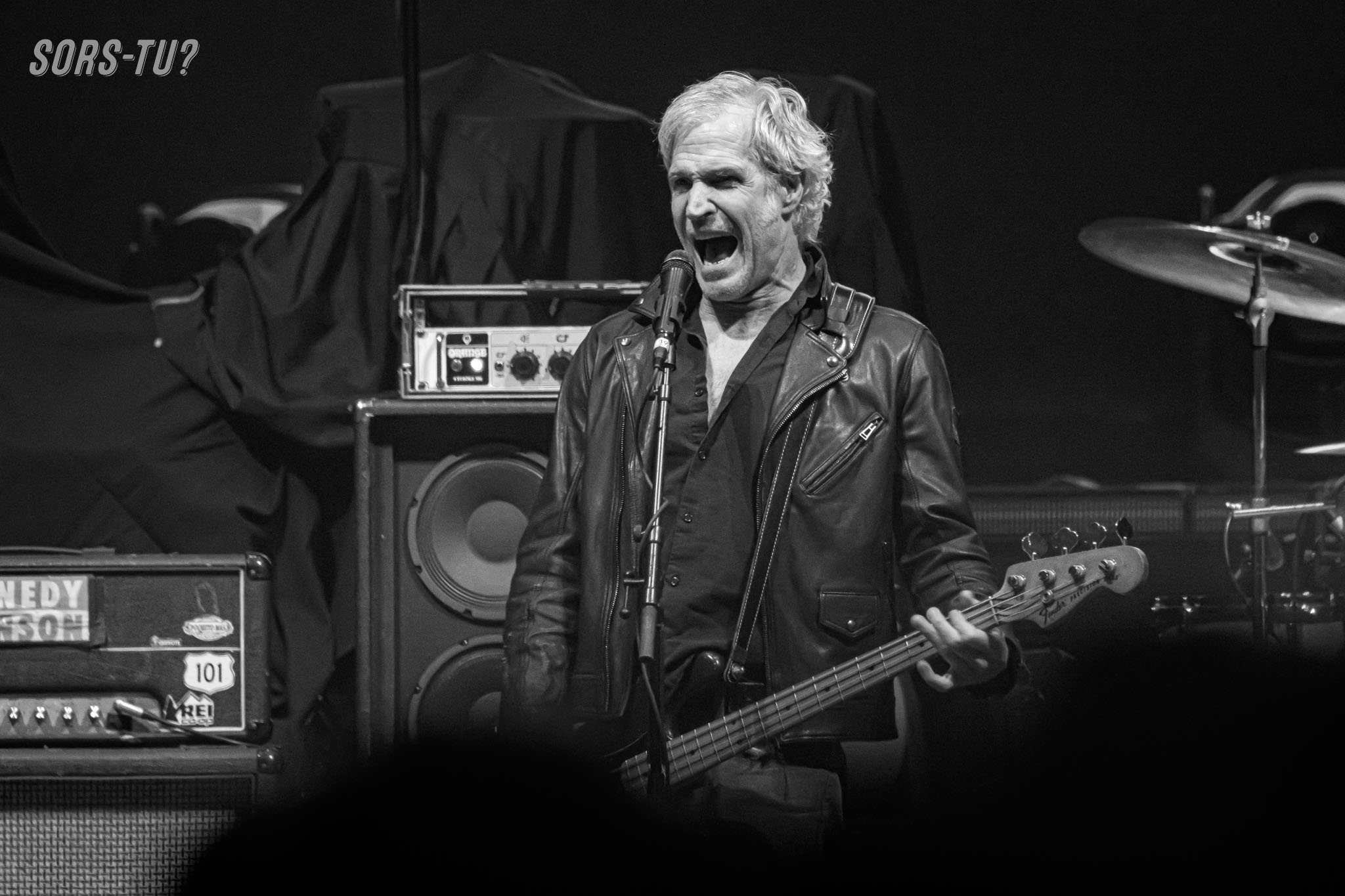

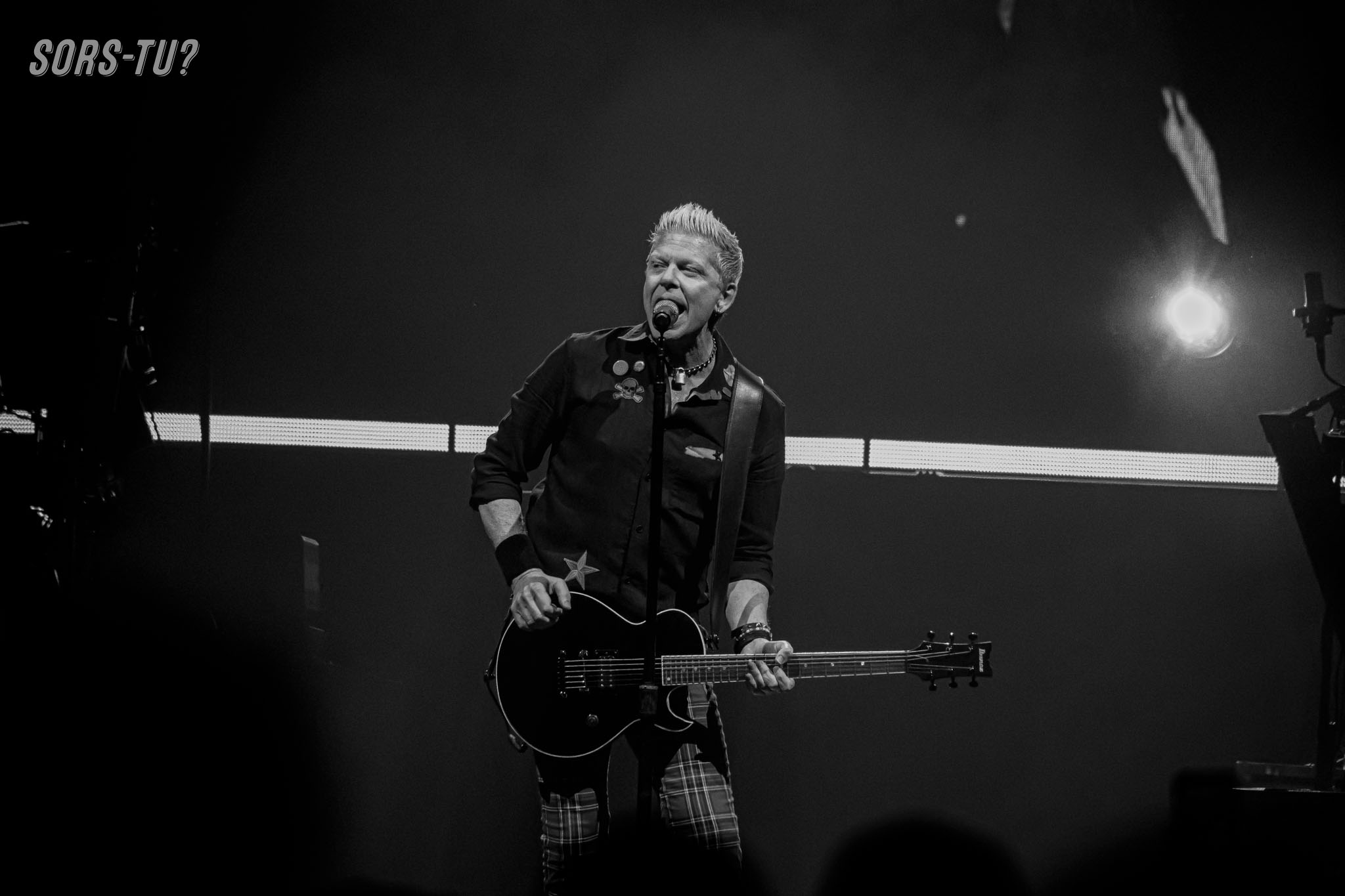

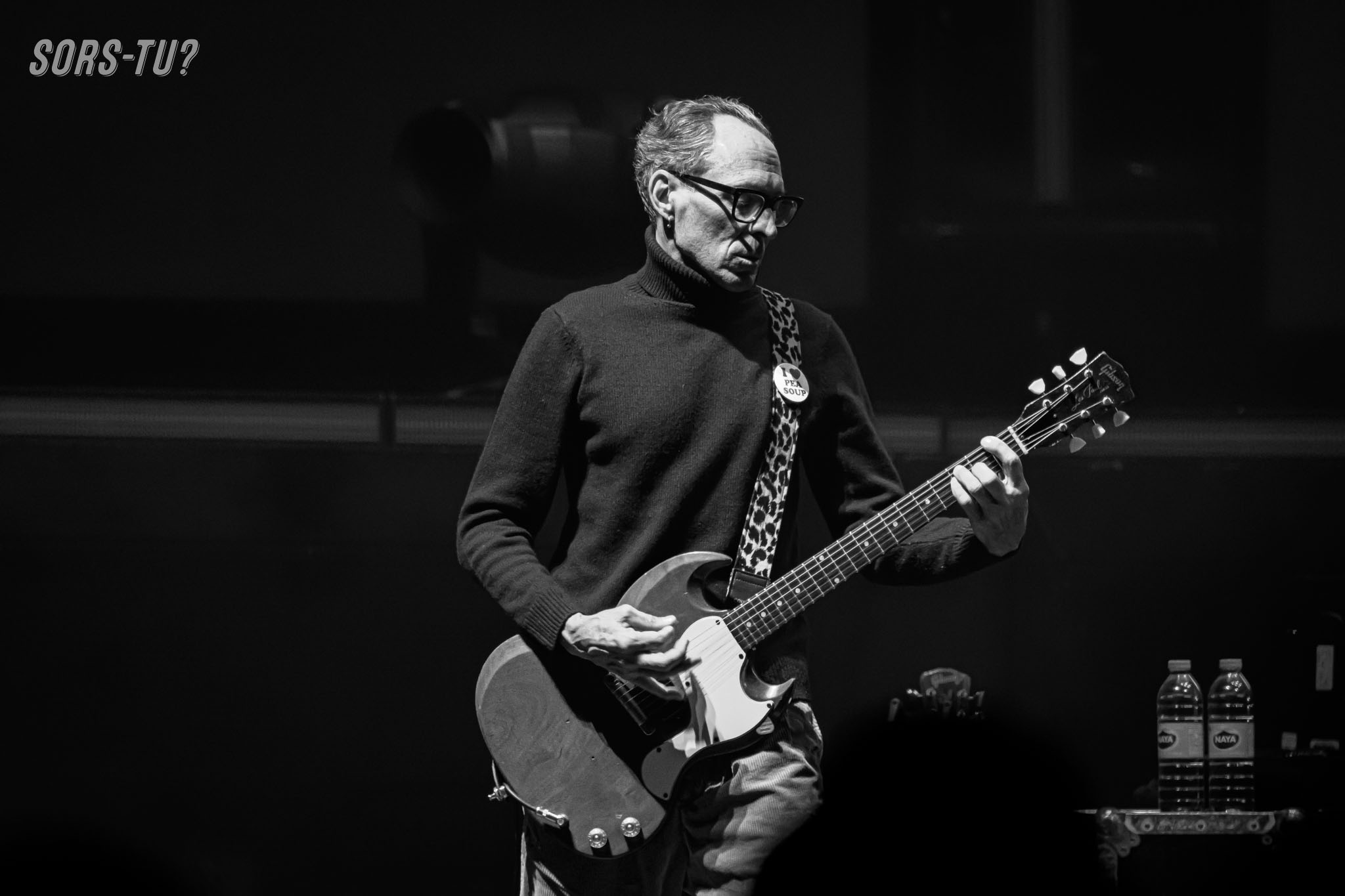

Bad Religion ouvre la soirée. Je dois l’avouer, plus jeune, c’était le groupe « des grands », celui que je regardais de loin sans vraiment m’y plonger. Pourtant, ils ont commencé avant The Offspring, dès le début des années 80, mais ils ne m’avaient jamais autant parlé à l’époque. Sur scène, ils livrent un set d’une heure. Une durée un peu courte au regard de leur carrière, mais suffisante pour installer une vraie intensité. Certains morceaux résonnent immédiatement, comme We’re Only Gonna Die ou How Could Hell Be Any Worse?. Le groupe est solide, engagé, fidèle à son ADN. Les voix portent encore le message, même si le temps a laissé sa trace. Mais l’essentiel est là : la conviction.

À 20h30, après leur passage, un décompte de 24 minutes apparaît sur les écrans. Et l’attente devient elle-même un spectacle. Une mascotte déjantée, affublée d’un masque de gorille, chauffe la foule sous l’œil des caméras qui le suivent. Une mini montgolfière traverse le Centre Bell. Des objets sont lancés dans la foule. Tout va très vite, presque trop. On se croirait dans Die Hard, une montée en tension à l’américaine parfaitement orchestrée. Puis viennent les classiques du divertissement : kiss cam, booty cam, f*** you cam. Kitsch, assumé, mais terriblement efficace. Même la boutique devient un moment de show, rappelée sur écran géant comme une évidence commerciale intégrée au spectacle. Tout est maîtrisé. La salle est prête et les cartes de crédit chauffent…sûrement, en tout cas.

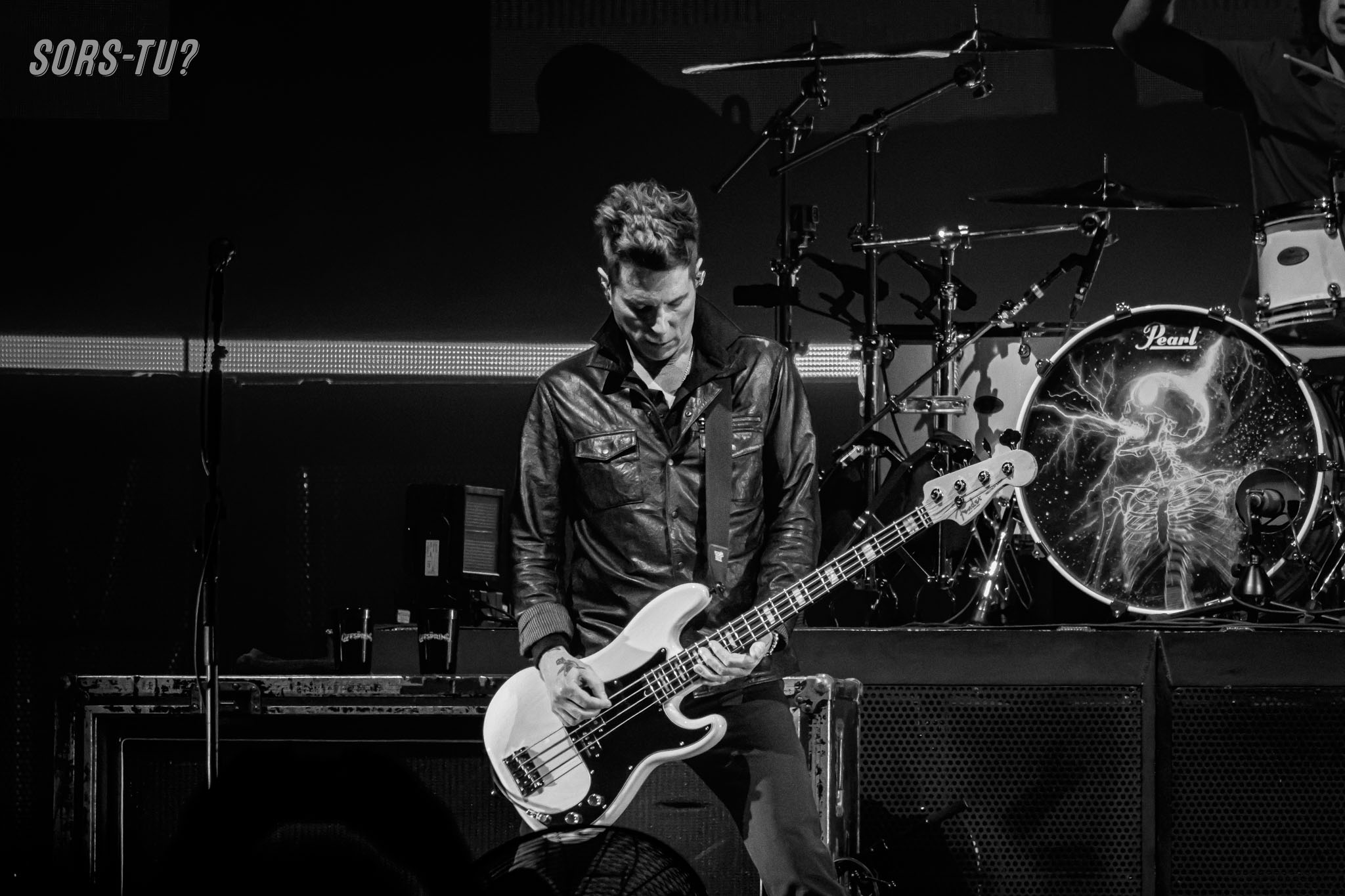

Le concert démarre fort avec Come Out and Play, et l’énergie est toujours là. Dexter Holland semble parfois un peu en retrait vocalement, mais la machine fonctionne. Le groupe s’appuie sur un line-up solide, notamment le batteur Brandon Pertzborn, passé par Black Flag et Marilyn Manson, qui apporte une frappe plus moderne, plus nerveuse. Une nuance, mais qui change la dynamique du live. De la double pédale amené à du Offspring, j’aime l’idée.

Très vite, les classiques prennent le dessus. Hammerhead, Bad Habit, Gotta Get Away déclenchent immédiatement la foule. C’est là que la connexion est la plus forte. On sent que le lien affectif est resté ancré depuis les années 90 et 2000. Les morceaux plus récents, eux, suscitent un accueil plus mesuré. Un phénomène classique dans ce type de concert : la mémoire collective dicte l’intensité. Perso, les titres récents, peu pour moi.

Le moment le plus fort arrive avec Gone Away, en version piano-voix. La salle bascule. Tout ralentit. Dans un espace aussi grand, le silence devient presque palpable. Il y a quelque chose de fragile, d’intime, qui contraste avec le reste du show. Pendant quelques minutes, le spectacle disparaît, et il ne reste que l’émotion, tout comme sur Hey Jude, la reprise des Beatles.

Le concert est aussi ponctué d’échanges très scénarisés entre Dexter et Noodles. Un jeu d’acteurs rodé, presque théâtral, qui fait partie de l’identité du groupe. À un moment, un hommage est rendu à Ozzy Osbourne et à Black Sabbath, rappelant à quel point cette génération punk s’inscrit aussi dans l’héritage du rock. Un passage chargé de symbolique, respectueux, presque nécessaire.

Puis vient le final. Avant le rappel, un drapeau du Québec se déroule dans le public. On se croirait en tribune Ultra, j’aime l’idée, ou le fantasme. Puis s’en vient Self Esteem, tiré de Smash : la foule embarque une dernière fois, portée par une énergie collective faite de souvenirs, de respect et de transmission. Quelle chanson, quelle époque.

Ce concert n’était peut-être pas aussi explosif qu’en 1995. Mais il était ailleurs. Plus chargé d’histoire, avec plus de moyens. Une réunion de famille punk, où chacun connaît les chansons, les codes, les regards. Et où, pendant quelques heures, tout le monde se retrouve.

Photos en vrac

The Offspring

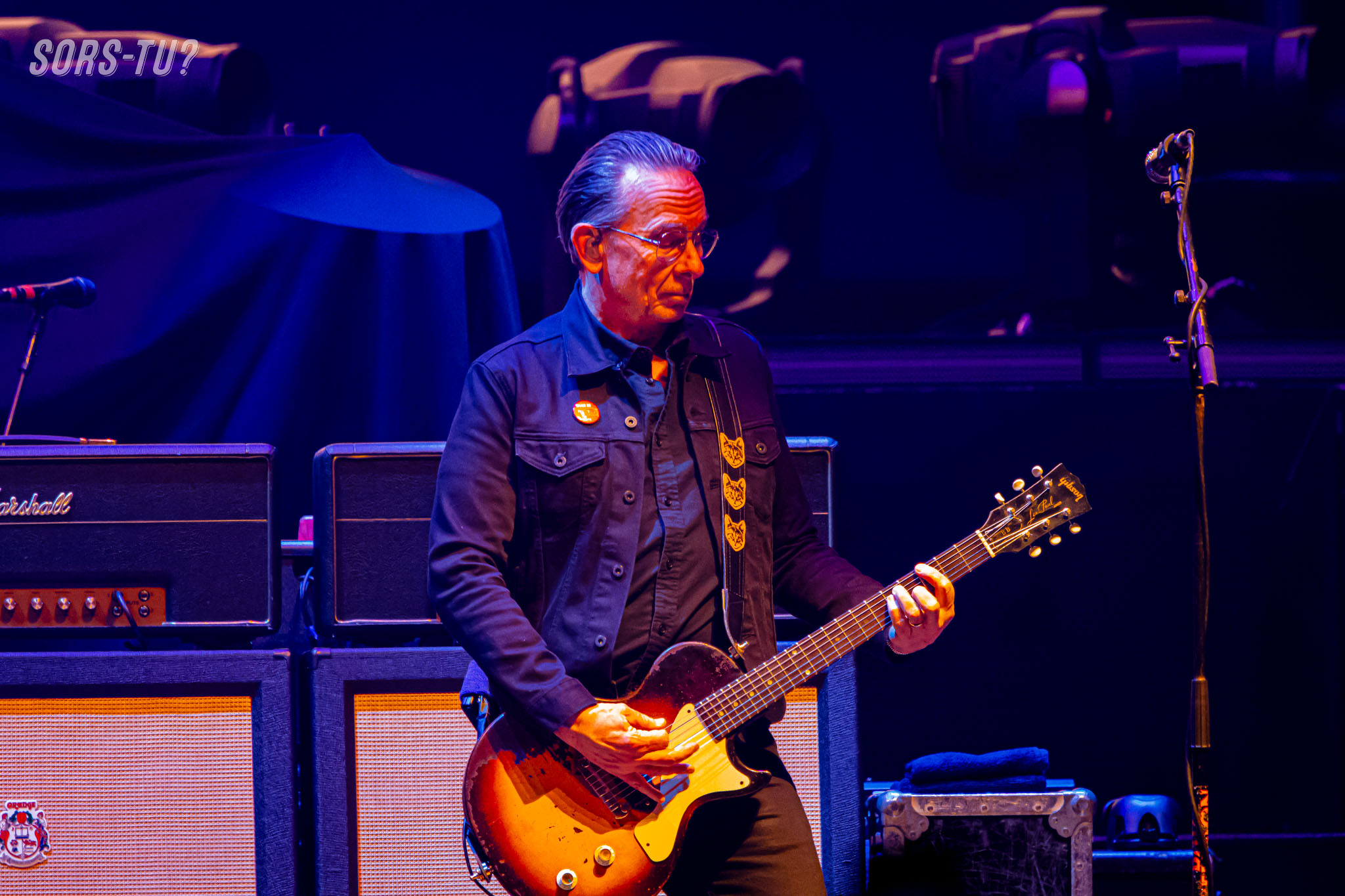

Bad Religion

- Artiste(s)

- Bad Religion, The Offspring

- Ville(s)

- Montréal

- Salle(s)

- Centre Bell

- Catégorie(s)

- Alternatif, Hardcore punk, Pop-punk, Punk, Rock,

Événements à venir

-

lundi

-

mardi

-

dimanche

-

dimanche

-

vendredi

-

samedi

Vos commentaires