La Reine-garçon par l’Opéra de Montréal | Un pari audacieux mais payant

Après avoir vu ses pièces La beauté du monde et Les feluettes être portées sur la scène de l’Opéra de Montréal dans les dernières années, le dramaturge Michel Marc Bouchard est encore une fois à l’honneur avec une adaptation de La Reine-garçon, drame biographique de la reine Christine de Suède. Le récit explore les incertitudes historiques du personnage, prise entre volonté de répondre aux demandes et exigences de son rôle politique, mais au même moment de s’affranchir des codes moraux dictés par son époque en matière d’amour et de sexualité via sa relation trouble avec la Comtesse Ebba Sparre.

Ce drame porte les compositions de Julien Bilodeau, dans ce qui est sa deuxième collaboration avec l’auteur. On y sent une gravité plus près de ce qu’il avait proposé lors de sa version opératique de The Wall de Pink Floyd que de La beauté du monde. Résolument contemporaine, la musique de La Reine-garçon est impressionniste avant tout. Portées par un jeu de textures et de dissonances parfois déroutant, mais toujours intéressant, les compositions rappellent notamment le travail d’un Berg sur Wozznek ou de Béla Bartók dans ses élans post-romantiques. Cette intention semble d’ailleurs claire dès la genèse du projet, alors que la compositrice Ana Sokolović avait initialement été approchée pour mettre en musique le libretto de Michel Marc Bouchard.

Mais parlons de ce libretto justement. Le premier acte, dont l’introduction est pourtant solide, se retrouve par moments confus. Certaines scènes peinent à bien conserver l’attention du public, notamment celle pourtant centrale au récit qui introduit la relation tendue et tragique entre Christine et Ebba Sparre, alors que la première reçoit une variété de robes de prétendants européens pour les faire essayer à la seconde. On y sent une perte de rythme, qui toutefois disparaitra totalement lors du formidable deuxième acte, tragique et philosophique.

La scène de dissection menée par René Descartes, interprété avec justesse par le québécois Éric Laporte, en est un exemple probant, alliant comique et d’intéressantes réflexions existentielles sur la vision de l’âme dans le luthérianisme et le catholicisme.

Outre Éric Laporte, la vétérane Aline Kutan brille dans le rôle de Marie-Éléonore de Brandebourg, mère aigrie de l’héroïne, avec un jeu d’actrice nettement travaillé et crédible, mais aussi en faisant une fois de plus la preuve de la souplesse de sa voix, dans ce qui semble faire office d’un subtil hommage à la Reine de la nuit de la Flûte enchantée.

D’autres personnages sont un peu moins clairs, notamment celui du Comte Johan Oxenstierna malgré l’effort commandable du tenor Isaiah Bell. Il y insuffle un humour soutenu par un jeu plein de qualités, mais qui subit les affres d’une dichotomie trop importante : les blagues cabotines peinent à s’exprimer sur une trame-sonore souvent sombre, et les états d’esprits volatiles du personnage rendent ses intentions parfois difficiles à cerner. Alors qu’il fait à quelques occasions figure de comic relief, Johan sera aussi à l’origine d’une scène de viol grave et violente, loin de ses danses du premier acte.

L’une des innovations les plus marquantes sera l’intégration du kulning, chant traditionnel pastoral scandinave utilisé depuis des siècles dans l’élevage ovin, aujourd’hui en déclin culturel. Son intégration se fait exemplaire, ajoutant une touche diégétique, mais intertextuelle également, intéressante grâce au travail en voix off de l’interprète.

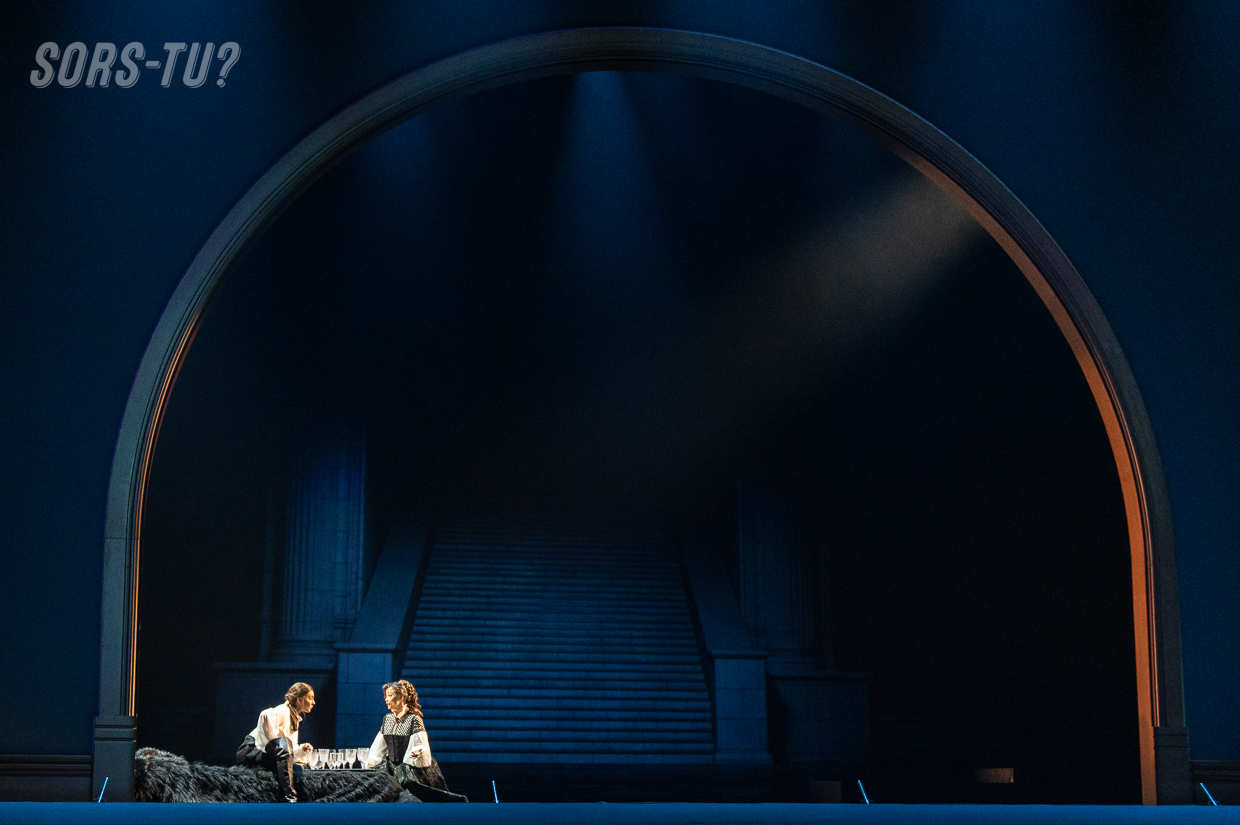

Mentionnons également les chœurs, dont l’opulence et la force se font plus rares dans les opéras contemporains, mais qui ici fonctionnent à merveille, de même que la mise en scène simpliste, mais efficace, d’Angela Konrad.

Au final, ce qui rend cet opéra particulièrement rafraichissant, c’est surtout de voir l’audace de l’Opéra de Montréal de monter et présenter un opéra aussi obtus (dans le bon sens!) et loin des standards auquel son public est habitué en allant voir du Mozart ou du Verdi. Challenger son public est souvent sein et le pari est ici accompli avec prestance.

Il reste trois représentations : ces mardi 6 et jeudi 8 février à 19h30, ainsi que dimanche après-midi à 14h. Détails et billets par ici.

Photos en vrac

- Artiste(s)

- La Reine-Garçon

- Ville(s)

- Montréal

- Salle(s)

- Salle Wilfrid-Pelletier

- Catégorie(s)

- Opéra,

Vos commentaires